Déplacements, travail, école, accès aux services publics : la plupart d'entre nous ont maintenant fait l'expérience directe de l'impact du nouveau coronavirus (COVID-19) sur nos vies quotidiennes. Cependant, ces conséquences ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Comme nous l’ont montré le VIH-sida, le SRAS, la grippe H1N1 ou encore Ebola, ce sont souvent les plus vulnérables — pays, communautés, familles ou individus — qui payent le plus lourd tribut aux épidémies. Et, parmi ces populations particulièrement vulnérables, il y a les femmes et les filles.

Les écarts préexistants entre les sexes peuvent en effet aggraver les conséquences de la pandémie. On risque ainsi d’assister à un creusement des inégalités entre hommes et femmes pendant et après la pandémie et à une perte des progrès accomplis petit à petit depuis plusieurs décennies dans l’accumulation de capital humain, l’émancipation économique et la capacité de décision et d’action des femmes. Pour concevoir des politiques qui n'ignorent pas la situation spécifique des femmes, il est important de comprendre en quoi la pandémie de COVID-19 et la crise économique qui en découle affectent diversement les deux sexes et comment l'égalité pourrait s’en ressentir. Ces disparités sont mises en évidence dans la figure 1, qui reprend les trois dimensions fondamentales de la stratégie du Groupe de la Banque mondiale sur le genre et l'égalité des sexes (a), à savoir les opportunités économiques, le capital humain (santé et éducation) et la capacité de décision et d'action.

Figure 1 : COVID-19 et égalité hommes-femmes

Arrêtons-nous d'abord sur les conséquences économiques de la pandémie. Le constat est le même dans le monde entier : les hommes et les femmes travaillent généralement dans des secteurs distincts. Dans celui des services, durement touché par la crise actuelle, les femmes sont surreprésentées. Elles travaillent comme réceptionnistes, femmes de ménage, hôtesses de l'air, serveuses, coiffeuses, employées de maison, etc. Mais certaines activités du secteur manufacturier sont aussi extrêmement féminisées. Par exemple, environ la moitié des femmes salariées du Bangladesh travaillent dans l'industrie textile ou du prêt-à-porter (a). Déjà, des millions de travailleurs de la confection (a), pour la plupart des femmes, ont été congédiés en raison du coronavirus et ne sont plus rémunérés.

De surcroît, et dans les pays à faible revenu tout particulièrement, beaucoup de femmes travaillent dans le secteur informel et ne bénéficient donc pas d’une protection sociale (assurance chômage ou autres). Le taux de mortalité du coronavirus étant plus élevé chez les hommes, il est donc encore plus indispensable pour les femmes qui se retrouvent seules de pouvoir accéder à une couverture sociale ou à d'autres aides financières pour elles et leur famille.

Par ailleurs, le poids des tâches domestiques est très inégalement réparti entre les hommes et les femmes au sein des ménages. En temps normal et en vertu des normes sociales dominantes, les femmes et les filles assument la responsabilité de l'entretien de la maison et prennent soin des membres de la famille. Il est fort probable que le poids de ces tâches va s'alourdir en raison de la fermeture des écoles, du confinement des personnes âgées et du nombre croissant de malades au sein du foyer. Cette situation risque fortement d'inciter de nombreuses femmes à travers le monde à quitter leur emploi, en particulier quand le télétravail n’est pas possible, ce qui pourrait avoir des effets négatifs durables sur la participation des femmes au marché du travail.

Figure 2 : Les femmes assument le fardeau des tâches domestiques

Source : Statistiques de l'OCDE.

Note : AN : Amérique du Nord ; UE : Union européenne ; ECA : Europe et Asie centrale ; LAC : Amérique latine et Caraïbes ; EAP : Asie de l’Est et Pacifique ; SSA : Afrique subsaharienne ; MENA : Moyen-Orient et Afrique du Nord ; SA : Asie du Sud.

Passons maintenant aux conséquences de la crise sur la santé, ou comment la pandémie de COVID-19 se répercute différemment sur le capital humain des hommes et des femmes. C'est désormais un fait avéré (a) : les hommes courent un risque plus élevé de mourir de ce coronavirus que les femmes. Les raisons de cette différence ne sont pas encore complètement éclaircies, mais les experts mettent en avant une combinaison de facteurs biologiques et comportementaux (a). Cependant, s'il existe une sérieuse « vulnérabilité masculine », des menaces spécifiques pèsent aussi sur les femmes et les filles.

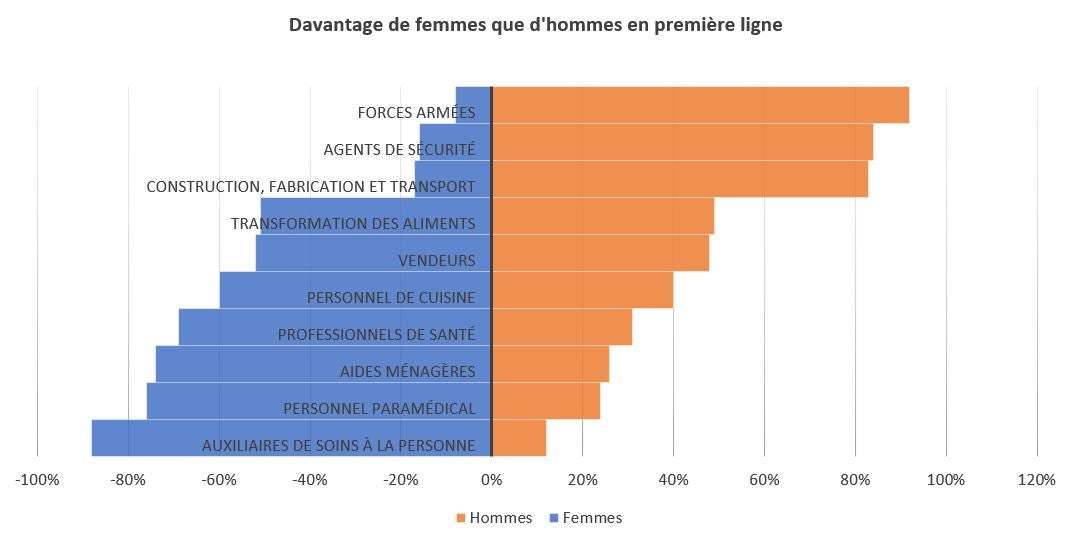

Du fait de leur rôle d’aidante et de soignante, au sein du foyer et à l'extérieur, les femmes sont exposées de façon disproportionnée au virus. À l'échelle mondiale, 88 % des auxiliaires de soins à la personne et 69 % des professionnels de santé sont des femmes (a). Ces métiers sont en première ligne, ils supposent un contact avec le patient et ne peuvent s'exercer à distance. En Espagne par exemple, 71,8 % des personnels de santé infectés sont des femmes (a).

Le redéploiement des ressources publiques compte tenu de l'urgence sanitaire peut également restreindre les services de santé sexuelle, reproductive et maternelle, en particulier lorsque les moyens des systèmes de santé sont très limités. Une hausse de la mortalité maternelle a ainsi été observée lors des précédentes épidémies d'Ebola (a) et de SRAS, en partie liée à l'accès plus difficile aux services de santé et à la crainte d'une contagion dans les maternités. De même, ces difficultés d'accès pourraient entraîner une augmentation des grossesses non désirées, notamment chez les adolescentes (a).

Figure 3 : Davantage de femmes que d'hommes en première ligne

Source : Statistiques de l’OIT.

Enfin, cette crise va probablement avoir des effets néfastes sur la capacité de décision et d'action des femmes. Les violences à l'égard des femmes (a) en sont une illustration flagrante. Les traditions patriarcales, l'incertitude économique et le stress, combinés aux mesures de confinement et à la limitation de nombreux services, ont déjà provoqué une hausse inquiétante de la violence intrafamiliale dans les pays touchés par l’épidémie. La situation est telle que le secrétaire général de l'ONU a exhorté les gouvernements à faire de la prévention et de la réparation des violences à l'encontre des femmes un élément clé de leurs plans nationaux de réponse à la crise (par exemple en ajoutant les centres d’hébergement à la liste des services essentiels, en mettant en place des systèmes d'alerte d'urgence dans les pharmacies et magasins d’alimentation, et en veillant à ce que l’appareil judiciaire continue de poursuivre les coupables).

Que faire à présent ? Il faut rassembler des éléments probants pour éclairer la prise de décisions, en recensant les risques existants, en produisant très régulièrement des données genrées (a) sur les conséquences de la pandémie et en veillant à ce que les politiques publiques et les interventions mises en place répondent aux besoins des femmes comme des hommes, ainsi que nous l'avons exposé dans ce document (a). Parce que le virus ne touche pas les femmes et les hommes de la même façon, notre réponse doit tenir compte de ces différences.

Prenez part au débat