Increasing role of governments

Increasing role of governments

Les crises survenues ces dernières années, de la pandémie de COVID-19 à la crise énergétique actuelle provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont obligé les pouvoirs publics à répondre rapidement à l'augmentation des besoins des populations. Elles ont aussi mis en lumière l’importance d'une bonne gouvernance, tant pour se préparer aux crises que pour y faire face.

La pandémie de COVID-19 a modifié le mode de fonctionnement des pouvoirs publics, notamment lorsqu’il s’agit d’assurer la stabilité et de répondre à la demande croissante de services de la part de la population. L'élargissement du champ d'action de l'État correspond à un besoin accru de bonne gouvernance. Cependant, plusieurs questions se posent : comment financer cette activité accrue de l’État ? Faut-il augmenter les impôts ou creuser les déficits ? Comment les autorités décident-elles que le risque est écarté et qu'elles peuvent réduire leur soutien ? Quels mécanismes de gouvernance sont nécessaires pour garantir que l'argent public n'est pas gaspillé ou, pire, qu'il n'alimente pas la corruption ? Ce billet tente de répondre à cette dernière question.

Les crises précédentes

Les pressions en faveur de l’intervention des pouvoirs publics ont commencé bien avant la pandémie de COVID-19, puisqu’elles remontent à la crise financière mondiale de 2007-2008. D'importantes mesures budgétaires contracycliques ont alors été mises en place — pour la première fois depuis des décennies, le Fonds monétaire international (FMI) a recommandé (a) une expansion budgétaire mondiale de 2 % — et les États ont adopté des politiques monétaires visant à réduire les écarts de taux sur des marchés dysfonctionnels. L'intervention accrue de l'État s'est traduite par des mesures de soutien au système bancaire : octroi de subventions, nationalisation temporaire d’institutions bancaires (a), nationalisation de compagnies d'assurance (l’administration américaine a acquis des participations majoritaires dans AIG et GMAC, par exemple), recapitalisation d’entreprises « trop grandes pour faire faillite » ou autres mesures prises par les banques centrales (ainsi, en 2008, la Banque centrale du Nigéria détenait environ 60 % des actions de la bourse de Lagos après avoir accordé des prêts sur marge d'une valeur de 10 milliards de dollars).

Pendant la crise de la COVID-19, les pouvoirs publics ont de nouveau été contraints d’intervenir davantage lorsqu’il a fallu aider rapidement les ménages et les entreprises ou soutenir le secteur de la santé : aménagements au paiement du treizième mois de salaire au Brésil et transferts monétaires aux ménages en Inde, moratoires sur les dettes en Italie, création d'une facilité de crédit de 50 milliards de nairas pour les PME en difficulté au Nigéria, accès gratuit aux vaccins aux États-Unis ou construction d'hôpitaux en Chine... Les marchés publics ont pris une place de premier plan. Pour la première fois, les États ont acheté des biens qui n'existaient pas encore, sans garantie qu’ils fonctionnent une fois produits, et à des prix qui n'avaient pas encore été fixés.

En 2022, les États sont face à une nouvelle crise. La guerre en Ukraine a des répercussions considérables sur le secteur de l'énergie, ainsi que sur les prix de certaines matières premières comme les céréales et les engrais. Les pouvoirs publics sont intervenus en accordant des subventions à certains groupes de consommateurs, en plafonnant les prix de l'énergie ou en participant à la production et au transport de l'énergie par le biais des entreprises publiques. Les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont adopté des politiques de soutien des prix et des revenus. En Inde et au Pérou, les autorités ont privilégié les réductions de taxes sur l'essence et le diesel, tandis que le Brésil a plafonné les prix. Les subventions accordées par l’Équateur sur le carburant et les engrais représentent 0,8 % du PIB (a).

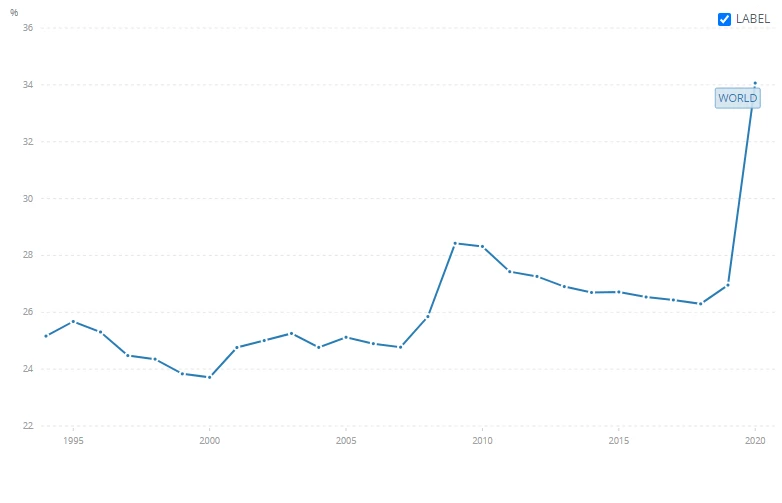

Ces décisions transparaissent dans les statistiques relatives aux comptes nationaux. À l'échelle mondiale, la part des dépenses publiques dans le PIB a bondi pour passer de 25,9 % en 2008 à 34,1 % en 2020, et il faut s'attendre à ce qu’elle progresse encore en 2022 (figure 1). Cette tendance s'observe dans toutes les régions, de l'Union européenne (+5,9 points de pourcentage entre 2008 et 2020) à l’Amérique latine (+5,5 points entre 2010 et 2020).

Figure 1. Dépenses en pourcentage du PIB, 1994-2020

LÉGENDE

MONDE

Source : Annuaire sur les statistiques des finances publiques du Fonds monétaire international et estimations du PIB de la Banque mondiale et de l’OCDE.

La gouvernance en période de crise

L'expérience des crises précédentes nous enseigne que trois principaux canaux de gouvernance doivent être renforcés lorsque l'État doit satisfaire des besoins accrus dans la population. Premièrement, l'augmentation des dépenses publiques nécessite un système plus efficace de passation des marchés publics (a), afin de traiter rapidement un flux plus important de projets. Certains pays suspendent temporairement leurs procédures ordinaires en la matière, au détriment de la transparence et de la lutte contre la corruption. En revanche, il convient d’accorder une plus grande marge de manœuvre aux instances de réglementation dans les pays où les capacités du secteur public et le capital humain sont élevés et qui disposent de mécanismes de contrepouvoirs internes éprouvés[MPS1] (a).

Deuxièmement, les nouveaux régimes de subventions nécessitent la communication d’informations et/ou des audits spécifiques, qui garantissent que les fonds sont employés conformément aux objectifs fixés et ne sont pas mal utilisés. En temps normal, les processus d’information et d’audit des activités du secteur public peuvent prendre plusieurs années, si tant est qu'ils soient obligatoires. En cas de crise, on peut accélérer ces opérations à l’aide des nouvelles technologies. Les subventions présentent une difficulté similaire à celle des marchés publics, où, en temps de crise, les exigences de rapidité entrent naturellement en tension avec les risques de corruption, d'inefficacité et d'abus.

Enfin, avec la hausse de la participation de l'État dans les actifs productifs, par exemple dans les secteurs de la santé ou de l'énergie, la gouvernance des entreprises publiques requiert une attention accrue. Dans les entreprises publiques, il existe souvent des tensions entre les enjeux de la mission de service public et le souci de la rentabilité (a). En période de crise, c’est la première qui prime. Cependant, les politiques publiques réagissent rapidement face à une crise émergente (par exemple, lorsqu'il s'agit d'acheter des respirateurs ou de financer la recherche sur les vaccins) et les conseils d'administration des entreprises publiques doivent donc être dotés de professionnels capables de discerner ces tendances.

Étant donné que la plupart des pays n'ont pas, à ce stade, la capacité de s'orienter vers des modèles de partenariat public-privé (PPP) (on pense, par exemple, aux récents échecs des vastes projets de privatisation en Angola, en Éthiopie ou au Zimbabwe), il faut mettre l'accent mis sur l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques. Toutefois, cette dernière est d'autant plus difficile que les structures de rémunération et d'incitation financière y sont généralement peu compétitives par rapport à celles du secteur privé. Ces structures doivent être modernisées et des protocoles d'embauche transparents mis en place.

La Banque mondiale possède une longue expérience de la collaboration avec les gouvernements en vue de combler les lacunes en matière de gouvernance du secteur public. Les crises incitent à poursuivre ce travail en mettant en évidence les maillons faibles de la chaîne de prestation des services publics et en apportant des solutions. Les principaux enseignements, toutefois, peuvent être tirés du monde de la recherche. La technologie sur laquelle s’appuie la prévision des crises économiques évolue constamment et, avec elle, nos capacités à prévoir les crises futures. Elle permet d'affiner les mécanismes de gouvernance avant de se laisser emporter par la panique qu'engendre l’apparition d’une crise. Il est préférable de procéder à ces améliorations en temps normal, en prévision des difficultés à venir.

NOTE DE LA RÉDACTION : Ce billet est le premier d'une série de publications sur les défis de gouvernance engendrés par les crises récentes.

Prenez part au débat