Couverture

Couverture

On entend souvent dire que la croissance économique est en train de tuer notre planète. De fait, de multiples recherches menées depuis des décennies le confirment. Il y a un demi-siècle, le Club de Rome publiait son célèbre rapport, Les limites à la croissance, qui affirmait qu'en l'absence de changements importants dans les modes de consommation, la dégradation de l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles conduiraient à un déclin catastrophique des populations et des niveaux de vie.

Depuis, la population mondiale a plus que doublé et la planète compte aujourd'hui huit milliards d'habitants. Les revenus, et par conséquent la consommation également, ont augmenté partout dans le monde. Cette croissance a eu pour conséquence malheureuse un recul de presque tous les indicateurs environnementaux.

Rien que depuis l'an 2000, le monde a perdu plus de 10 % de son couvert forestier, soit une superficie équivalente à la moitié de celle des États-Unis. La qualité de l'eau baisse dans les pays riches comme dans les pays pauvres (a), ce qui menace la croissance et nuit à la santé publique. Actuellement, la pollution atmosphérique réduit la durée de vie moyenne de 2,2 ans (a) et fait chaque année plus de victimes que l'ensemble des guerres et des diverses formes de violence. Enfin, 40 % des terres sont aujourd'hui considérées comme dégradées, ce qui aggrave la crise climatique, réduit la biodiversité et menace la sécurité alimentaire.

Face au déclin de ces composantes vitales du capital naturel, une question cruciale s’impose à nous : pouvons-nous mieux faire ? Pouvons-nous utiliser notre capital naturel de manière plus efficace et permettre aux populations de mener une vie meilleure tout en protégeant notre planète de la destruction ?

« Pouvons-nous utiliser notre capital naturel de manière plus efficace et permettre aux populations de mener une vie meilleure tout en protégeant notre planète de la destruction ? »

Presque aucun pays n’exploite efficacement son capital naturel

Pour répondre à ces questions, la Banque mondiale s'est associée à Natural Capital Project (a), une équipe de scientifiques, économistes, ingénieurs en informatique et professionnels de terrain. Ce partenariat a favorisé la mise au point de modèles agricoles, écologiques et économiques qui peuvent nous aider à faire le meilleur usage possible de la terre, de l'eau et de l'air. Ils reposent sur de formidables quantités d’informations (plus de huit milliards de données) concernant les forêts et la végétation, la production agricole, les ressources en eau, le climat et la pollution atmosphérique. Les résultats de leur analyse sont détaillés dans un nouveau rapport intitulé en anglais Nature's Frontiers, Achieving Sustainability, Efficiency, and Prosperity with Natural Capital.

Cette modélisation indique que presque aucun pays dans le monde n'exploite efficacement son capital naturel. Les cultures ne sont pas adaptées aux conditions climatiques et géographiques locales, tandis que des terres plus propices à l'agriculture sont utilisées pour l’élevage ; de vastes étendues sont déboisées sans replantation, ce qui limite les revenus forestiers futurs et détruit des puits de carbone et des habitats naturels d'une importance capitale. Ces pratiques sont à l'origine d'importants manques d'efficacité.

Cette mauvaise utilisation du capital naturel peut être attribuée à de nombreux facteurs, notamment le recours à des subventions agricoles peu judicieuses, la précarité des droits de propriété et le non-respect des zones protégées. Cependant, la raison principale est autre : la valeur du capital naturel est généralement sous-évaluée, voire impensée, ce qui fausse les incitations. En conséquence, le capital naturel est gaspillé, utilisé de manière non durable et rarement alloué de manière à maximiser les bénéfices qu'il pourrait rapporter.

Réduire les manques d'efficacité pourrait nous aider à relever les défis les plus urgents

Il y a cependant des nouvelles encourageantes. Corriger ces insuffisances et combler les déficits d'efficacité pourrait contribuer à relever certains des défis les plus critiques dans le monde. La quasi-totalité des 146 pays que nous avons étudiés présente d'importantes lacunes en matière d'efficacité. Donc, ils pourraient tous bénéficier d'une utilisation plus efficace de leur capital naturel. Et, lorsque les données de tous ces pays sont consolidées, les résultats sont stupéfiants.

« La quasi-totalité des 146 pays que nous avons étudiés présente d'importantes lacunes en matière d'efficacité. »

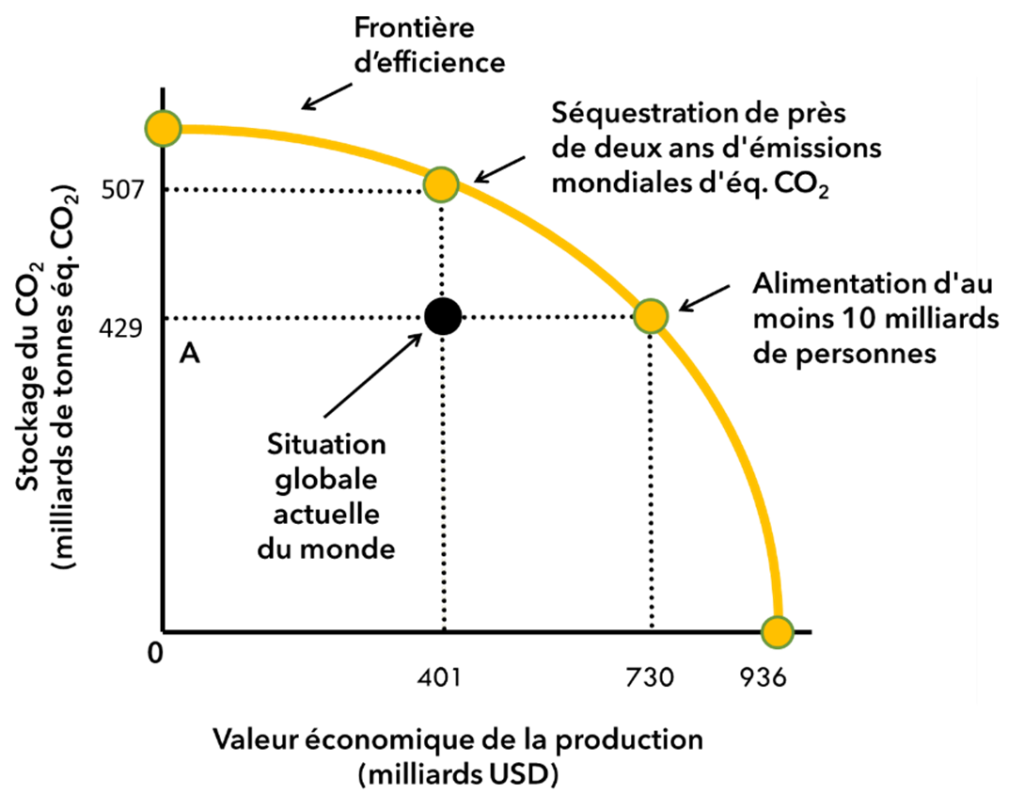

Nous avons ainsi constaté que les pays pourraient exploiter efficacement leur capital naturel grâce à différentes combinaisons de modes de gestion des sols et du couvert végétal. La figure ci-dessous représente la « frontière d’efficience », c’est-à-dire des niveaux optimaux de production économique et de séquestration du carbone, et montre où nous en sommes aujourd'hui. Actuellement, le monde retire environ 401 milliards de dollars par an de ses terres. Si tous les pays réduisaient leur déficit d'efficacité de production tout en maintenant le niveau actuel de stockage du carbone, ils pourraient presque doubler ce chiffre pour atteindre 730 milliards de dollars par an et parvenir à la frontière d'efficience. Ce résultat pourrait être obtenu sans impact sur l'environnement, comme des rejets de carbone ou de méthane, ou des pertes de biodiversité. Plus impressionnant encore, si l'on considère ce chiffre en termes de calories produites par l'agriculture plutôt qu'en termes financiers, cela représenterait plus que les calories nécessaires pour nourrir le monde jusqu'en 2050, date à laquelle les Nations Unies prévoient que la population mondiale atteindra 10 milliards de personnes.

De même, si tous les pays parvenaient à combler les déficits d'efficacité en maintenant leur production, mais en séquestrant davantage de carbone, ils atteindraient la frontière et le monde pourrait stocker 78 milliards de tonnes de carbone supplémentaires dans la nature. Cela équivaut à près de deux ans d'émissions mondiales et donnerait le temps nécessaire à la décarbonation de la planète. Et encore une fois, ce résultat pourrait être obtenu sans nuire à la croissance économique ni à la production alimentaire. Il suffit pour cela de réduire les déficits d'efficacité et d'utiliser notre capital naturel au maximum de son potentiel pour en tirer des bénéfices.

Il ne sera pas facile d'atteindre ces objectifs ambitieux et nous n'avons pas de baguette magique pour rendre instantanément nos paysages plus efficaces. Nous devons donc mobiliser les gouvernements, les entreprises et les populations pour initier ces changements, ce qui ne sera possible qu'en mettant en œuvre les politiques et les incitations appropriées. La nature et le contenu de ces politiques dépendront du pays et de sa situation. La prochaine étape du projet consistera à travailler avec les équipes-pays de la Banque mondiale et avec ses clients pour réaliser ces objectifs, et nous aurons besoin de tout votre soutien pour y parvenir.

Lire le communiqué de presse : Comment exploiter au mieux les ressources naturelles et rendre notre planète plus vivable

Télécharger le rapport : Nature’s Frontiers, Achieving Sustainability, Efficiency, and Prosperity with Natural Capital

Prenez part au débat